canecto.com

Lettre sur les aveugles

à l'usage de ceux qui voient

Saunderson s'agita dans cet entretien un peu plus que son état ne le permettait ; il lui survint un accès de délire qui dura quelques heures, et dont il ne sortit que pour s'écrier :

"- Ô Dieu de Clarke et de Newton, prends pitié de moi !

Ainsi finit Saunderson, vous voyez, madame, que tous les raisonnements qu'il venait d'objecter au ministre n'étaient pas même capables de rassurer un aveugle. Quelle honte pour des gens qui n'ont pas de meilleures raisons que lui, qui voient, et à qui le spectacle étonnant de la nature annonce, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher des moindres étoiles, l'existence et la gloire de son auteur ! Ils ont des yeux, dont Saunderson était privé, mais Saunderson avait une pureté de moeurs et une ingénuité de caractère qui leur manquent. Aussi ils vivent en aveugles, et Saunderson meurt comme s'il eût vu. La voix de la nature se fait entendre suffisamment à lui à travers les organes qui lui restent, et son témoignage n'en sera que plus fort contre ceux qui se ferment opiniâtrement les oreilles et les yeux. Je demanderais volontiers si le vrai Dieu n'était pas encore mieux voilé que Socrate par les ténèbres du paganisme, que pour Saunderson par la privation de la vue et du spectacle de la nature.

Je suis bien fâché, madame, que, pour votre satisfaction et la mienne, on ne nous ait pas transmis de cet illustre aveugle d'autres particularités intéressantes. Il y avait peut-être plus de lumières à tirer de ses réponses, que de toutes les expériences qu'on se propose, il fallait que ceux qui vivaient avec lui fussent bien peu philosophes ! J'en excepte cependant son disciple, M. William Inchlif, qui ne vit Saunderson que dans ses derniers moments, et qui nous a recueilli ses dernières paroles, que je conseillerais à tous ceux qui entendent un peu l'anglais de lire en original dans un ouvrage imprimé, à Dublin en 1747, et qui a pour titre " The life and character of Dr Nicholas Saunderson late lucasian Professor of the mathematicks in the university of Cambridge ; by his disciple and friend William Inchlif, Esq." Ils y remarqueront un agrément, une force, une vérité, une douceur qu'on ne rencontre dans aucun autre récit et que je ne me flatte pas de vous avoir rendus, malgré tous les efforts que j'ai faits pour les conserver dans ma traduction. *

Il épousa en 1713 la fille de M. Dickons, recteur de Boxworth, dans la contrée de Cambridge; il en eut un fils et une fille qui vivent encore. Les derniers adieux qu'il fit à sa famille sont fort touchants !

Il épousa en 1713 la fille de M. Dickons, recteur de Boxworth, dans la contrée de Cambridge; il en eut un fils et une fille qui vivent encore. Les derniers adieux qu'il fit à sa famille sont fort touchants ! " - Je vais, leur dit-il, où nous irons tous ; épargnez-moi des plaintes qui m'attendrissent. Les témoignage de douleur que vous me donnez me rendent plus sensible à ceux qui m'échappent. Je renonce sans peine à une vie qui n'a été pour moi qu'un long désir et qu'une privation continuelle. Vivez aussi vertueux et plus heureux, et apprenez à mourir aussi tranquilles. "

Il prit ensuite la main de sa femme qu'il tint un moment serrée entre les siennes : il se tourna le visage de son côté, comme s'il eût cherché à la voir ; il bénit ses enfants, les embrassa tous, et les pria de se retirer, parce qu'ils portaient à son âme des atteintes plus cruelles que les approches de la mort.

L'Angleterre est le pays des philosophes, des curieux, des systématiques ; cependant, sans M. Inchlif, nous ne saurions de Saunderson que ce que les hommes les plus ordinaires nous en auraient appris ; par exemple, qu'il reconnaissait les lieux où il avait été introduit une fois, au bruit des murs et du pavé, lorsqu'ils en faisaient, et cent autres choses de la même nature qui lui étaient communes avec presque tous les aveugles. Quoi donc ! rencontre-t-on si fréquemment en Angleterre des aveugles du mérite de Saunderson ; et y trouve-t-on tous les jours des gens qui n'aient jamais vu, et fassent des leçons d'optique ?

On cherche à restituer la vue à des aveugles-nés ; mais si l'on y regardait de plus près, on trouverait, je crois, qu'il y a bien autant à profiter pour la philosophie en questionnant un aveugle de bon sens. On en apprendrait comment les choses se passent en lui, on les comparerait avec la manière dont elles se passent en nous, et l'on tirerait peut-être de cette comparaison la solution des difficultés qui rendent la théorie de la vision et des sens si embarrassée et si incertaine ; mais je ne conçois pas, je l'avoue, ce que l'on espère d'un homme à qui l'on vient de faire une opération douloureuse sur un organe très délicat que le plus léger accident dérange, et qui trompe souvent ceux en qui il est sain et qui jouissent depuis longtemps de ses avantages. Pour moi, j'écouterais avec plus de satisfaction sur la théorie des sens un métaphysicien à qui les principes de la métaphysique, les éléments de mathématiques et la conformation des parties seraient familiers, qu'un homme sans éducation et sans connaissances, à qui l'on a restitué la vue par l'opération de la cataracte. J'aurais moins de confiance dans les réponses d'une personne qui voit pour la première fois, que dans les découvertes d'un philosophe qui aurait bien médité son sujet dans l'obscurité ; ou, pour vous parler le langage des poètes, qui se serait crevé les yeux pour connaître plus aisément comment se fait la vision.

Si l'on voulait donner quelque certitude à des expériences, il faudrait du moins que le sujet fût préparé de longue main, qu'on l'élevât, et peut-être qu'on le rendît philosophe ; mais ce n'était pas l'ouvrage d'un moment que de faire un philosophe, même quand on l'est ; que sera-ce quand on ne l'est pas ? c'est bien pire quand on croit l'être. Il serait très à propos de ne commencer les observations que longtemps après l'opération. Pour cet effet, il faudrait traiter le malade dans l'obscurité, et s'assurer bien que sa blessure est guérie et que ses yeux sont sains. Je ne voudrais pas qu'on l'exposât d'abord au grand jour ; l'éclat d'une lumière vive nous empêche de voir ; que ne produira-t-il point sur un organe qui doit être de la dernière sensibilité, n'ayant encore éprouvé aucune impression qui l'ait émoussé !

Mais ce n'est pas tout : ce serait encore un point fort délicat, que de tirer parti d'un sujet ainsi préparé ; et que de l'interroger avec assez de finesse pour qu'il ne dît précisément que ce qui se passe en lui. Il faudrait que cet interrogatoire se fît en pleine académie ; ou plutôt, afin de n'avoir point de spectateurs superflus, n'inviter à cette assemblée que ceux qui le mériteraient par leurs connaissances philosophiques, anatomiques, etc... Les plus habiles gens et les meilleurs esprits ne seraient pas trop bons pour cela. Préparer et interroger un aveugle-né n'eût point été une occupation indigne des talents réunis de Newton, Descartes, Locke et Leibnitz.

** Je finirai cette lettre, qui n'est déjà que trop longue, par une question qu'on a proposée il y a longtemps. Quelques réflexions sur l'état singulier de Saunderson m'ont fait voir qu'elle n'avait jamais été entièrement résolue.

** Je finirai cette lettre, qui n'est déjà que trop longue, par une question qu'on a proposée il y a longtemps. Quelques réflexions sur l'état singulier de Saunderson m'ont fait voir qu'elle n'avait jamais été entièrement résolue.On suppose un aveugle de naissance qui soit devenu homme fait, et à qui on ait appris à distinguer, par l'attouchement, un cube et un globe de même métal et à peu près de même grandeur, en sorte que quand il touche l'un et l'autre, il puisse dire quel est le cube et quel est le globe. On suppose que le cube et le globe étant posés sur une table, cet aveugle vienne à jouir de la vue ; et l'on demande si en les voyant sans les toucher il pourra les discerner et dire quel est le cube et quel est le globe.

Ce fut M. Molineux qui proposa le premier cette question, et qui tenta de la résoudre. Il prononça que l'aveugle ne distinguerait point le globe du cube ; car, dit-il, quoiqu'il ait appris par expérience de quelle manière le globe et le cube affectent son attouchement, il ne sait pourtant pas encore que ce qui affecte son attouchement de telle ou telle manière, doit frapper ses yeux de telle ou telle façon ; ni que l'angle avancé du cube qui presse sa main d'une manière inégale doive paraître à ses yeux tel qu'il paraît dans le cube.

Locke, consulté sur cette question, dit :

" - Je suis tout à fait du sentiment de M. Molineux. Je crois que l'aveugle ne serait pas capable, à la première vue, d'assurer avec quelque confiance quel serait le cube et quel serait le globe, s'il se contentait de les regarder, quoiqu'en les touchant il pût les nommer et les distinguer sûrement par la différence de leurs figures, que l'attouchement lui ferait reconnaître. "

M. l'abbé de Condillac, dont vous avez lu " l'Essai sur l'origine des connaissances humaines "

avec tant de plaisir et d'utilité, et dont je vous envoie avec cette lettre, l'excellent Traité des systèmes, a là-dessus un sentiment particulier. Il est inutile de vous rapporter les raisons sur lesquelles il s'appuie ; ce serait vous envier le plaisir de relire un ouvrage où elles sont exposées d'une manière si agréable et si philosophique, que de mon côté je risquerais trop à les déplacer. Je me contenterai d'observer qu'elles tendent toutes à démontrer que l'aveugle-né ne voit rien, ou qu'il voit la sphère et le cube différents ; et que les conditions que ces deux corps soient de même métal et à peu près de même grosseur, qu'on a jugé à propos d'insérer dans l'énoncé de la question, y sont superflues, ce qui ne peut être contesté ; car, aurait-il pu dire, s'il n'y a aucune liaison essentielle entre la sensation de la vue et celle du toucher, comme MM. Locke et Molineux le prétendent, ils doivent convenir qu'on pourrait voir deux pieds de diamètre à un corps qui disparaîtrait sous la main. M. de Condillac ajoute cependant que si l'aveugle-né voit les corps, en discerne les figures, et qu'il hésite sur le jugement qu'il en doit porter, ce ne peut être que par des raisons métaphysiques assez subtiles que je vous expliquerai tout à l'heure.

Voilà donc deux sentiments différents sur la même question, et entre des philosophes de la première force. Il semblerait qu'après avoir été maniée par des gens tels que MM. Molineux, Locke et l'abbé de Cornillac, elle ne doit plus rien laisser à dire ; mais il y a tant de faces sous lesquelles la même chose peut être considérée, qu'il ne serait pas étonnant qu'ils ne les eussent pas toutes épuisées.

Ceux qui ont prononcé que l'aveugle-né distinguerait le cube de la sphère ont commencé par supposer un fait qu'il importait peut-être d'examiner ; savoir si un aveugle-né, à qui on abattrait les cataractes, serait en état de se servir de ses yeux dans les premiers moments qui succèdent à l'opération. Ils ont dit seulement :

" - L'aveugle-né, comparant les idées de sphère et de cube qu'il a reçues par le toucher avec celles qu'il en prend par la vue, connaîtra nécessairement que ce sont les mêmes ; et il y aurait en lui bien de la bizarrerie de prononcer que c'est le cube qui lui donne, à la vue, l'idée de sphère et que c'est de la sphère que lui vient l'idée du cube. Il appellera donc sphère et cube, à la vue, ce qu'il appelait sphère et cube au toucher. "

Mais quelle a été la réponse et le raisonnement de leurs antagonistes ? Ils ont supposé pareillement que l'aveugle-né verrait aussitôt qu'il aurait l'organe sain; ils ont imaginé qu'il en était d'un oeil à qui l'on abaisse la cataracte comme un bras qui cesse d'être paralytique : il ne faut point d'exercice, à celui-ci pour sentir, ont-ils dit, ni par conséquent à l'autre pour voir ; et ils ont ajouté :

" - Accordons à l'aveugle-né un peu plus de philosophie que vous ne lui en donnez, et après avoir poussé le raisonnement jusqu'où vous l'avez laissé, il continuera : mais cependant, qui m'a assuré qu'en approchant de ces corps et en appliquant mes mains sur eux ils ne tromperont pas subitement mon attente, et que le cube ne me renverra pas la sensation de la sphère, et la sphère celle du cube ? Il n'y a que l'expérience qui puisse m'apprendre s'il y a conformité de relation entre la vue et le toucher : ces deux sens pourraient être en contradiction dans leurs rapports, sans que j'en susse rien ; peut-être même croirais-je que ce qui se présente actuellement à ma vue n'est qu'une pure apparence, si l'on ne m'avait informé que ce sont là les mêmes corps que j'ai touchés. Celui-ci me semble, à la vérité, devoir être le corps que j'appelais cube ; et celui-là le corps que j'appelais sphère ; mais on ne me demande pas ce qu'il m'en semble, mais ce qui en est ; et je ne suis nullement en état de satisfaire à cette dernière question. "

" - Accordons à l'aveugle-né un peu plus de philosophie que vous ne lui en donnez, et après avoir poussé le raisonnement jusqu'où vous l'avez laissé, il continuera : mais cependant, qui m'a assuré qu'en approchant de ces corps et en appliquant mes mains sur eux ils ne tromperont pas subitement mon attente, et que le cube ne me renverra pas la sensation de la sphère, et la sphère celle du cube ? Il n'y a que l'expérience qui puisse m'apprendre s'il y a conformité de relation entre la vue et le toucher : ces deux sens pourraient être en contradiction dans leurs rapports, sans que j'en susse rien ; peut-être même croirais-je que ce qui se présente actuellement à ma vue n'est qu'une pure apparence, si l'on ne m'avait informé que ce sont là les mêmes corps que j'ai touchés. Celui-ci me semble, à la vérité, devoir être le corps que j'appelais cube ; et celui-là le corps que j'appelais sphère ; mais on ne me demande pas ce qu'il m'en semble, mais ce qui en est ; et je ne suis nullement en état de satisfaire à cette dernière question. "Ce raisonnement, dit l'auteur de l'Essai sur l'origine des connaissances humaines, serait très embarrassant pour l'aveugle-né ; et je ne vois que l'expérience qui puisse y fournir une réponse. Il y a toute une apparence que M. l'abbé de Condillac ne veut parler ici que de l'expérience que l'aveugle-né réitérerait lui-même sur les corps par un second attouchement. Vous sentirez tout à l'heure pourquoi je fais cette remarque. Au reste, cet habile métaphysicien en aurait pu ajouter qu'un aveugle-né devait trouver d'autant moins d'absurdité à supposer que deux sens pussent être en contradiction, qu'il imagine qu'un miroir les y met en effet, comme je l'ai remarqué plus haut.

M. de Condillac observe ensuite que M. Molineux a embarrassé la question de plusieurs conditions qui ne peuvent ni prévenir ni lever les difficultés que la métaphysique formerait à l'aveugle-né. Cette observation est d'autant plus juste, que la métaphysique que l'on suppose à l'aveugle-né n'est point déplacée ; puisque, dans ces questions philosophiques, l'expérience doit toujours être censée se faire sur un philosophe, c'est à dire sur une personne qui saisisse, dans les questions qu'on lui propose, tout ce que le raisonnement et la condition de ses organes lui permettent d'y apercevoir.

Voilà, , en abrégé, ce qu'on a dit pour et contre cette question ; et vous allez voir, par l'examen que j'en ferai, combien ceux qui ont annoncé que l'aveugle-né verrait les figures et discernerait les corps, étaient loin de s'apercevoir qu'ils avaient raison ; et combien ceux qui le niaient avaient de raisons de penser qu'ils n'avaient point tort.

La question de l'aveugle-né, prise un peu plus généralement que M. Molineux ne l'a proposée, en embrasse deux autres que nous allons considérer séparément. On peut demander :

1° si l'aveugle-né verra aussitôt que l'opération de la cataracte sera faite

2° dans le cas qu'il voie, s'il verra suffisamment pour discerner les figures ; s'il sera en état de leur appliquer sûrement, en les voyant, les mêmes noms qu'il leur donnait au toucher ; et s'il aura la démonstration que ces noms leur conviennent.

L'aveugle-né verra-t-il immédiatement après la guérison de l'organe ? Ceux qui prétendent qu'il ne verra point, disent :

" - Aussitôt que l'aveugle-né jouit de la faculté de se servir de ses yeux, toute la scène qu'il a en perspective vient se peindre dans le fond de son oeil. Cette image composée d'une infinité d'objets rassemblés dans un fort petit espace, n'est qu'un amas confus de petites figures qu'il ne sera pas en état de distinguer les unes des autres. On est presque d'accord qu'il n'y a que l'expérience qui puisse lui apprendre à juger de la distance des objets, et qu'il est même dans la nécessité de s'en approcher, de les toucher, de s'en éloigner, de s'en rapprocher, et de les toucher encore, pour s'assurer qu'ils ne font point partie de lui-même, qu'ils sont étrangers à son être, et qu'il en est tantôt voisin et tantôt éloigné : pourquoi l'expérience ne lui serait-elle pas encore nécessaire pour les apercevoir ? Sans l'expérience, celui qui aperçoit des objets pour la première fois devrait s'imaginer, lorsqu'ils s'éloignent de lui, ou lui d'eux, au-delà de la portée de sa vue, qu'ils ont cessé d'exister ; car il n'y a que l'expérience que nous faisons sur les objets permanents, et que nous retrouvons à la même place ou nous les avons laissés qui nous constate leur existence continuée dans l'éloignement. C'est peut-être par cette raison que les enfants se consolent si promptement des jouets dont on les prive. On ne peut pas dire qu'ils les oublient promptement : car si l'on considère qu'il y a des enfants de deux ans et demi qui savent une partie considérable des mots d'une langue, et qu'il leur en coûte plus pour les prononcer que pour les retenir, on sera convaincu que le temps de l'enfance est celui de la mémoire. Ne serait-il pas plus naturel de supposer qu'alors les enfants s'imaginent que ce qu'ils cessent de voir a cessé d'exister, d'autant plus que leur joie paraît mêlée d'admiration, lorsque les objets qu'ils ont perdus de vue viennent à reparaître ? Les nourrices les aident à acquérir la notion des êtres absents, en les exerçant à un petit jeu qui consiste à se couvrir et à se montrer subitement le visage. Ils ont, de cette manière, cent fois en un quart d'heure, l'expérience que ce qui cesse de paraître ne cesse pas d'exister. D'où il s'ensuit que c'est à l'expérience que nous devons la notion de l'existence continuée des objets ; que c'est par le toucher que nous acquérons celle de leur distance ; qu'il faut peut-être que l'oeil apprenne à voir, comme la langue à parler ; qu'il ne serait pas étonnant que le secours d'un des sens fût nécessaire à l'autre, et que le toucher, qui nous assure de l'existence des objets hors de nous lorsqu'ils sont présents à nos yeux, est peut-être encore le sens à qui il est réservé de nous constater, je ne dis par leurs figures et d'autres modifications, mais même leur présence. "

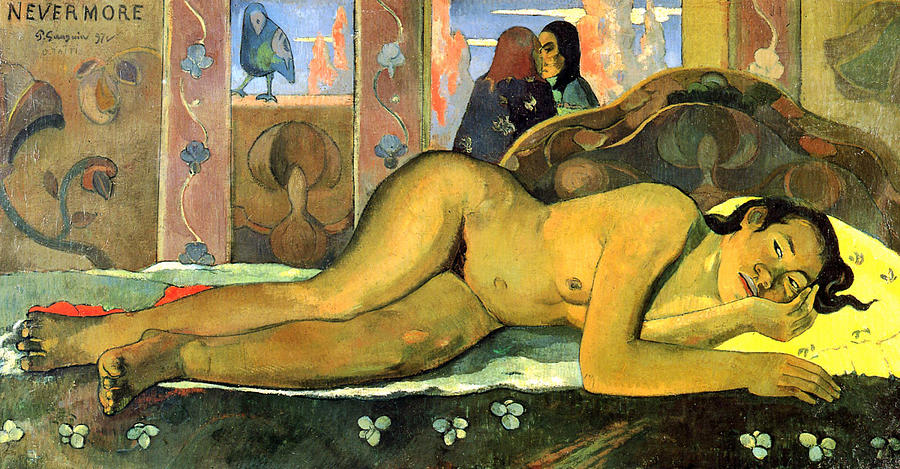

**** On ajoute à ces raisonnements les fameuses expériences de Cheselden. Le jeune homme à qui l'habile chirurgien abaissa les cataractes ne distingua, de longtemps, ni grandeurs, ni distances, ni situations, ni même figures. Un objet d'un pouce mis devant son oeil, et qui lui cachait une maison, lui paraissait aussi grand que la maison. Il avait tous les objets sur les yeux ; et ils lui semblaient appliqués à cet organe, comme les objets du tact le sont à la peau. Il ne pouvait distinguer ce qu'il avait jugé rond, à l'aide de ses mains, d'avec ce qu'il avait jugé angulaire ; ni discerner avec les yeux si ce qu'il avait senti être en haut ou en bas, était en effet en haut ou en bas. Il parvint, mais ce ne fut pas sans peine, à apercevoir que sa maison était plus grande que sa chambre, mais nullement à concevoir comment l'oeil pouvait lui donner cette idée. Il lui fallut un grand nombre d'expériences réitérées pour s'assurer que la peinture représentait des corps solides : et quand il se fut bien convaincu, à force de regarder des tableaux, que ce n'étaient point des surfaces seulement qu'il voyait, il y porta la main, et fut bien étonné de ne rencontrer qu'un plan uni et sans aucune saillie : il demanda alors quel était le trompeur, du sens du toucher, ou du sens de la vue. Au reste, la peinture fit le même effet sur les sauvages, la première fois qu'ils en virent : ils prirent des figures peintes pour des hommes vivants, les interrogèrent, et furent tout surpris de n'en recevoir aucune réponse : cette erreur ne venait certainement pas en eux du peu d'habitude de voir.

**** On ajoute à ces raisonnements les fameuses expériences de Cheselden. Le jeune homme à qui l'habile chirurgien abaissa les cataractes ne distingua, de longtemps, ni grandeurs, ni distances, ni situations, ni même figures. Un objet d'un pouce mis devant son oeil, et qui lui cachait une maison, lui paraissait aussi grand que la maison. Il avait tous les objets sur les yeux ; et ils lui semblaient appliqués à cet organe, comme les objets du tact le sont à la peau. Il ne pouvait distinguer ce qu'il avait jugé rond, à l'aide de ses mains, d'avec ce qu'il avait jugé angulaire ; ni discerner avec les yeux si ce qu'il avait senti être en haut ou en bas, était en effet en haut ou en bas. Il parvint, mais ce ne fut pas sans peine, à apercevoir que sa maison était plus grande que sa chambre, mais nullement à concevoir comment l'oeil pouvait lui donner cette idée. Il lui fallut un grand nombre d'expériences réitérées pour s'assurer que la peinture représentait des corps solides : et quand il se fut bien convaincu, à force de regarder des tableaux, que ce n'étaient point des surfaces seulement qu'il voyait, il y porta la main, et fut bien étonné de ne rencontrer qu'un plan uni et sans aucune saillie : il demanda alors quel était le trompeur, du sens du toucher, ou du sens de la vue. Au reste, la peinture fit le même effet sur les sauvages, la première fois qu'ils en virent : ils prirent des figures peintes pour des hommes vivants, les interrogèrent, et furent tout surpris de n'en recevoir aucune réponse : cette erreur ne venait certainement pas en eux du peu d'habitude de voir.Mais, que répondre aux autres difficultés ? qu'en effet, l'oeil expérimenté d'un homme fait mieux voir les objets, que l'organe imbécile et tout neuf d'un enfant ou d'un aveugle de naissance à qui l'on vient d'abaisser les cataractes. Voyez, madame, toutes les preuves qu'en donne M. l'abbé de Condillac, à la fin de son Essai sur l'origine des connaissances humaines, où il se propose en objection les expériences faites par Cheselden, et rapportées par M. de Voltaire. Les effets de la lumière sur un oeil qui en est affecté pour la première fois, et les conditions requises dans les humeurs de cet organe, la cornée, le cristallin, etc..., y sont exposés avec beaucoup de netteté et de force, et ne permettent guère de douter que la vision ne se fasse très imparfaitement dans un enfant qui ouvre les yeux pour la première fois, ou dans un aveugle à qui l'on vient de faire l'opération.

Il faut donc convenir que nous devons apercevoir dans les objets une infinité de choses que l'enfant ni l'aveugle-né n'y aperçoivent point, quoiqu'elles se peignent également au fond de leurs yeux ; que ce n'est pas assez que les objets nous frappent, qu'il faut encore que nous soyons attentifs à leurs impressions ; que, par conséquent, on ne voit rien la première fois qu'on se sert de ses yeux ; qu'on n'est affecté, dans les premiers instants de la vision, que d'une multitude de sensations confuses qui ne se débrouillent qu'avec le temps et par la réflexion habituelle sur ce qui se passe en nous ; que c'est l'expérience seule qui nous apprend à comparer les sensations avec ce qui les occasionne ; que les sensations n'ayant rien qui ressemble essentiellement aux objets, c'est à l'expérience à nous instruire sur des analogies qui semblent être de pure institution ; en un mot, on ne peut douter que le toucher ne serve beaucoup à donner à l'oeil une connaissance précise de la conformité de l'objet avec la représentation qu'il en reçoit ; et je pense que, si tout ne s'exécutait pas dans la nature par des lois infiniment générales ; si, par exemple, la piqûre de certains corps durs était douloureuse, et celle d'autres corps accompagnée de plaisir, nous mourrions sans avoir recueilli la cent millionième partie des expériences nécessaires à la conservation de notre corps et à notre bien-être.

* ecoute-les-fleurs.blogspot.fr

** "

*** "

**** pubhist.com

Denis Diderot

( à suivre............. )

Cependant je ne pense nullement que............