Monsieur Léonida aux prises avec la Réaction

Personnages

Léonida, retraité, 60 ans

Efimitza, son épouse, 56 ans

Safta, la bonne

Bucarest, chez Léonida

Décor

Une modeste chambre dans un faubourg de Bucarest. Au fond, à droite, une porte.

A gauche, une fenêtre. Deux lits jumeaux de chaque côte. Au milieu, une table, des chaises de paille. Sur la table une lampe à pétrole allumée recouverte d'un abat-jour brodé.

A gauche, au premier plan, un poêle, la porte ouverte, quelques lisons crépitent.

Monsieur Léonida en robe de chambre, pantoufles et bonnet de nuit.

Efimitza en camisole et jupon de flanelle rouge, un fichu de batiste rouge enserre ses cheveux. Ils sont assis de part et d'autre de la table et causent.

Scène 1

Léonida - Et alors, comme je te le disais, un beau matin, dès mon réveil c'est la première chose que je fais, tu me connais... je prends " l'Aurore démocratique ", histoire de voir un peu ce qui se passe dans le pays. Je l'ouvre... Et qu'est-ce que je lis ? Tiens, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui : " 11/23 février... La tyrannie a été renversée ! Et vive la République ! "

Efimitza - En voilà bien d'une !

Léonida - Feue madame Léonida, ma première épouse, ne s'était pas encore levée, je saute du lit, et je lui crie : " Debout la Bourgeoise, et réjouis-toi comme il convient à une fille du peuple. Debout, c'est la liberté ! "

Efimitza, approuve - Oui, et alors ?

Léonida - A ce mot de liberté, la défunte saute elle aussi du lit... Car, pour une républicaine, c'en était une ! Je lui dis : " Fais-toi belle, m'amie, et allons voir la révolution. " Nous mettons nos habits du dimanche et nous filons dare-dare jusqu'à la Place du Théâtre... ( solennel ) Eh bien,quand j'ai vu ça... tu sais comme je suis, je ne m'emballe pas facilement...

Efimitza - Je te crois, ce n'est pas ton genre. Un homme comme toi, mon coco, c'est plutôt rare.

Léonida - Tu diras peut-être que c'est parce que, comme qui dirait, je suis républicain que je suis du côté de la nation...

Efimitza - Comme de juste !...

Léonida - Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit à mon tour : " Dieu nous préserve de la colère du peuple !... Quel spectacle, messieurs ! Des drapeaux, des fanfares, des cris, un vacarme de tous les diables, et du monde, du monde... à vous donner le vertige, je ne te dis que ça.

Efimitza - Heureusement que je n'étais pas à Bucarest à ce moment-là ! Nerveuse comme je suis, qui sait !?.... Dieu garde !... ce qui pouvait encore m'arriver.

Léonida - Ne dis pas ça, ça valait la peine d'être vu. ( Sur un autre ton ) Et, dis voir, combien de temps penses-tu qu'elle ait fait rage, cette révolution ?

Efimitza - Jusqu'au soir.

Léonida ( souriant à tant de naïveté, puis grave ) - Trois longues semaines, monsieur !

Léonida ( souriant à tant de naïveté, puis grave ) - Trois longues semaines, monsieur !Efimitza ( ébahie ) - C'est incroyable !

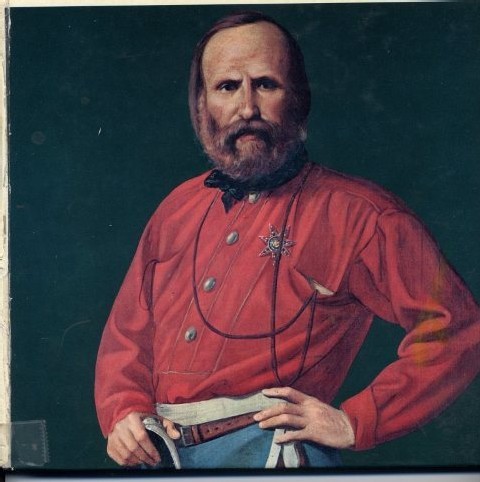

Léonida - Alors, tu te figures, toi, que ça a été une petite bagatelle de rien du tout ? Imagine un peu : pour que Galibardi ( sic ) en personne, de là où il se trouve, ai tout de suite écrit une lettre à la nation roumaine...

Efimitza ( avec intérêt ) - Pas possible !

Léonida - Tiens donc !

Efimitza - Comment ça ?

Léonida - Tu comprends, ça lui a plu, à cet homme, notre façon de mener rondement l'affaire, question d'offrir un exemple à l'Europe. Et il s'est tenu pour obligé, puisqu'il est dans la politique, de nous adresser ses félicitations.

Efimitza ( curieuse ) - Et qu'est-ce qu'il disait dans la lettre ?

Léonida ( important ) - Quatre mots, pas plus, mais tapés, je ne te dis que ça. Tiens, je me les rappelle comme si c'était aujourd'hui : " Bravo nation ! Mes compliments ! Vive la République ! Vivent les Principautés Unies ! " Et, au-dessous, sa propre signature autographe : Galibardi.

Efimitza ( satisfaite ) - Pour lors, si c'est comme ça, il a joliment bien parlé, cet homme !

Léonida - Hé, hé ! Galibardi c'est quelqu'un, il n'y en a pas deux comme lui. ( Avec fierté et conviction ) La gent latine, mon vieux, c'est tout dire. C'est pas pour rien qu'il a mis la panique parmi tous les empereurs, sans compter le Pape de Rome.

Efimitza ( étonnée ) - Le Pape de Rome ? C'est-y Dieu possible !...

Léonida - Comme je te le dis ! Et ce qu'il a pu lui laver la tête ! Ça l'a assis, l'autre. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit le jésuite, pas bête d'ailleurs, quand il a vu qu'il n'en viendrait pas à bout :

" Eh, mon ami, cette fois c'est sérieux. Avec ce gaillard-là, à ce que je vois, ça n'ira pas tout seul. La meilleure politique, à mon avis, c'est de me mettre bien avec lui et d'en faire mon compère. " Et de fil en aiguille, tu me passes la rhubarbe, je te passe le séné, voilà notre Baribardi parrain d'un gosse du Pape.

Efimitza ( fine ) - Le vieux avait trouvé son maître !

Léonida - Parbleu !... Maintenant dis-moi combien d'hommes crois-tu qu'il ait, à ton idée, ce Galibardi ?

Efimitza - Des tas et des tas.

Léonida - Mille, monsieur, rien que mille.

Efimitza - Je n'en reviens pas. Alors, à t'en croire, rien qu'avec mille hommes ?...

Léonida ( l'interrompant ) - Parfaitement. Mais demande-moi un peu quelle espèce d'homme c'est.

Efimitza - La crème, quoi !

Léonida - Et du premier choix. Triés sur le volet, on ne fait pas mieux. Ils tireraient sur le bon Dieu. Des volontaires, c'est tout dire ! Aujourd'hui ici, demain en Chine... Rien à perdre, tout à gagner.

Efimitza - Ah ! Bon ! Tu m'en diras tant...

Léonida - Et tous lui obéissent comme à Dieu le Père. Pour l'amour de lui, ils sont capables de rester trois jours sans boire ni manger, s'ils n'ont pas de vivres.

Efimitza - Que me chantes-tu là, ma chère ?

Léonida - C'est comme je te le dis, et il en fait bien d'autres, des choses formidables.

Efimitza - Bravo !

( Ils bâillent )

Léonida - Il doit être tard, m'amie. On va se coucher ?

Efimitza ( se lève et regarde la pendule ) - Il est minuit passé, mon coco.

Léonida ( se lève à son tour et se dirige vers le lit de gauche ) - Comme le temps passe vite, quand on cause...

Efimitza ( tout en bordant son lit ) - Je te crois. Tu as une' façon de dire les choses qu'on ne se lasserait jamais de t'écouter. Des hommes comme toi, mon coco, c'est plutôt rare.

Léonida ( se couche et tire les couvertures ) - M'amie, as-tu dit à la bonne de venir plus tôt demain pour faire le feu ?

Efimitza ( Éteint la lampe ) - Oui. ( elle fait un signe de croix et se couche dans le lit de droite. La pièce n'est éclairée que par les tisons. )

Léonida ( se tourne et se retourne dans le lit pour trouver une place douillette et, avec un soupir de satisfaction ) - Ah ! enfin...

( Un temps pendant lequel chacun s'installe de son mieux ).

( Un temps pendant lequel chacun s'installe de son mieux ).Efimitza ( d'une voix amortie par les couvertures ) - Alors, c'est comme ça qu'il est ton Galibardi, hein ?

Léonida ( même jeu ) - Comme ça, ma parole... Ah ! donne-moi encore un type comme lui et d'ici demain soir, je n'en demande pas davantage, je t'en flanquerai une, moi, de ces républiques !

( avec regret ) Héla, on n'en fait plus, des hommes comme lui. Je sais bien ce que tu vas me dire : qu'on n'a pas fait le monde en un jour et que tout vient à point pour qui sait attendre ( avec force ) Mais enfin, tout de même, la patience a des bornes ! ça ne peut pas continuer comme ça, mon vieux ! Il en a soupé le peuple, de la tyrannie. C'est la république qu'il lui faut !

Efimitza -Tu crois, mon coco, après tout ! Moi, j'ai pas beaucoup de tête... une femme... pardon si je te demande une chose : en somme, qu'est-ce qu'on y gagnerait à l'avoir, cette république?

Léonida ( surpris par la question ) - Pour le coup, elle est bien bonne ! Comment, ce qu'on y gagnerait ? Comme on dit : belle tête, mais de cervelle point. Allons, donne-toi la peine de réfléchir un peu. Laisse-moi t'expliquer : primo, et en premier lieu, en république, personne ne paye plus d'impôts.

Efimitza - Non, vrai ?

Léonida - Tout ce qu'il y a de plus vrai. Secundo, tout citoyen reçoit chaque mois un bon salaire et, qui plus est, le même pour tous.

Efimitza - Ta parole ?

Léonida - Ma parole ! Ainsi, moi, par exemple...

Efimitza - En dehors de la retraite ?

Léonida - Cela va de soi ! La retraite ça n'a rien à voir. J'y ai droit en vertu de l'ancienne loi. Spécialement en république, tu sais, le droit, c'est sacré : la République, c'est la garantie de tous les droits.

Efimitza ( approuve pleinement ) - Alors, rien à dire.

Léonida - Et tertio, semble avoir également fait la loi du moratoire ...

Efimitza - Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là ?

Léonida - Ça veut dire comme quoi on n'a plus le droit de payer ses dettes.

Efimitza ( émerveillée elle se signe ) - Sainte Vierge ! mais qu'est-ce qu'on attend, alors, pour la faire cette république ?

Léonida - Hé, hé ! tu te figures que les réactionnaires vont te laisser faire ! Ça ne fait pas leur compte, forcément, que personne ne paye plus d'impôts. Je comprends ça : du coup, adieu les beaux traitements qu'ils ramassent à la pelle.

Efimitza - C'est vrai... mais... ( après avoir réfléchi plus profondément ) il y a une chose que je ne comprends pas.

Léonida - Quoi donc ?

Efimitza - Si personne ne paye plus d'impôts, ma chère, d'où est-ce qu'on prendra l'argent pour les salaires des citoyens ?

Efimitza - Si personne ne paye plus d'impôts, ma chère, d'où est-ce qu'on prendra l'argent pour les salaires des citoyens ?Léonida ( il résiste au sommeil ) - C'est l'affaire de l'Etat, mon vieux. Il est là pour ça, non ? C'est son devoir à lui d'avoir soin que les citoyens reçoivent leurs salaires à temps...

Efimitza ( éclairée ) - En effet ! Vois-tu, ça ne me serait pas venu à l'idée. ( Après avoir réfléchi un moment ) - Ah ! ce serait la belle vie ! Dieu veuille qu'on la voie un jour, cette République. ( Léonida commence à ronfler ) Tu dors, mon coco ?... ( Léonida ronfle de plus belle ) Il s'est endormi.

Scène II

Madame Efimitza se tourne sur le côté et s'endort aussi. Une heure du matin sonne lentement dans le voisinage : quatre coups pour les quarts, puis un autre, plus grave, pour marquer l'heure. A l'orchestre, trémolo mysterioso. Un autre moment de silence, puis on entend au loin deux, trois détonations suivis de cris sourds suivis d'autres détonations et des cris plus distincts cette fois. Le jeu se répète.

Efimitza ( se réveille et se dresse sur son séant, regarde avec inquiétude du côté de la porte et s'écrie, affolée ). - Qui est là ? ( Un temps et elle saute du lit, va vite à la porte et s'assure qu'elle est bien verrouillée, elle en fait autant avec la fenêtre et regagne son lit un peu moins inquiète, en se signant ). Qui sait ce que j'ai bien pu rêver. ( Elle se recouche et s'assoupit. A l'orchestre, trémolo. Un temps, salve de détonations, cris redoublés. Efimitza bondit de son lit ). Qui est là ? ( un temps, elle va, tremblante, à la table, à tâtons elle cherche les allumettes et allume la lampe. Très agitée elle vérifie à nouveau si la porte est bien fermée puis, sur la pointe des pieds, elle va à l'armoire, donne rapidement un tour de clé, comme si elle avait surpris quelqu'un caché. Puis, le coeur battant, elle tend l'oreille à ce qui se passe à l'intérieur, elle regarde ensuite sous les lits, dans tous les coins, éteint la lampe, se signe et se remet au lit ). Qu'est-ce que ça peut bien être ? ( Soudain on entend une nouvelle salve et des cris prolongés. Madame Efimitza est aussitôt debout et écoute pétrifiée ). Léonida ! ( Le bruit se répète ) Léonida ! ! ( Un temps. Le bruit reprend plus fort. Exaspérée Efimitza heurte une chaise, trébuche et s'effondre sur le lit de Léonida ) Léonida ! !

Scène III

Léonida ( s'éveillant effrayé ) - Hein ? Qu'est-ce qui se passe ?

Efimitza - Lève-toi, Léonida ! Il y a le feu !

Léonida ( effrayé ) - Le feu ? Où ça ?u

Efimitza - On se bat dans les rues !

Léonida - Penses-tu ! En voilà une histoire ! Tu ne sais pas ce que tu dis, mon vieux !

Efimitza - Une bataille en règle, ma chère : au pistolet, au fusil, au canon, Léonida ! des cris, des hurlements. C'est terrible. Ça ma réveillée en sursaut.

Léonida ( essayant de la rassurer ) - Ce n'est rien, m'amie ! tu sais bien comme tu es nerveuse, ça vient de ce qu'on a parlé politique toute la soirée. Tu te seras couchée sur le dos et Dieu sait ce que tu as rêvé !

Efimitza ( perdant patience ) - Léonida, suis-je éveillée ou non ?

Léonida - Tiens, tu dois bien le savoir, m'amie !

Efimitza ( vexée ) - Bravo, mon coco ! J'aurais jamais cru ça de toi ! Te faire pareilles idées sur mon compte, je ne te savais pas comme ça. Ça me fait de la peine... Apprenez, Monsieur Léonida, que je suis une personne bien éveillée... j'ai parfaitement entendu comme tu m'entends et comme je t'entends. C'est la révolution ! on se bat !

Léonida - Tout doux, tout doux, m'amie, ne t'importe pas comme ça. Voyons, depuis que tu m'as réveillé, moi, as-tu encore entendu quelque chose ?

Efimitza - Non.

Léonida- Tu vois bien ! Comment expliques-tu ça ? Dis voir un peu...

Efimitza ( moins sûre d'elle ) - Euh !... Est-ce que je sais moi !

Léonida - Tu vois bien ! Une supposition : admettons que tu aies raison, voyons ce que tu vas encore dire. Mettons que ce soit la révolution... mais tu ne sais donc pas qu'il est défendu de tirer dans les rues ? Ordre de la police... pinterest.fr

Efimitza ( à moitié convaincue ) - Ma foi... mon coco, il faut bien que je dise comme toi. Tu as une telle façon de prouver aux gens que deux et deux font quatre, qu'on ne trouve plus rien à redire.( Elle réfléchit, reprise par le doute ) Et pourtant, ma chère, j'ai entendu. J'ai en-ten-du ! Qu'est-ce que j'aurais pu entendre s'il n'y avait rien eu ?

Efimitza ( à moitié convaincue ) - Ma foi... mon coco, il faut bien que je dise comme toi. Tu as une telle façon de prouver aux gens que deux et deux font quatre, qu'on ne trouve plus rien à redire.( Elle réfléchit, reprise par le doute ) Et pourtant, ma chère, j'ai entendu. J'ai en-ten-du ! Qu'est-ce que j'aurais pu entendre s'il n'y avait rien eu ?Léonida Ah ! mon vieux, ce que j'ai pu en lire de ces histoires, plus que je n'ai de cheveux sur la tête ! Faut pas plaisanter avec l'homme ! Ça arrive !... ( d'un ton doctoral ) Et comment ça ? me diras-tu... Eh bien !... Un homme, par exemple, pour je ne sais quoi, ou pour quelque chose, comme il est nerveux et par pure bizarrerie, il se met une idée en tête. Bon ! Ça devient une idée fixe, alors la fantasmagorie le travaille, et de la fantasmagorie il tombe dans l'hypocondrie. Ensuite, forcément, il voit bouger même le vide.

Efimitza - Quelle histoire, ma chère ! ( ébaubie ) Peut-être as-tu raison !

Léonida - Tiens, par exemple, dans ton cas ce n'est qu'une hypocondrie passagère, ça s'arrangera... Allons nous coucher. Bonne nuit, m'amie.

Efimitza - Bonne nuit. ( A demi rassurée, elle souffle la lampe et se met au lit ).

Léonida ( après un moment ) - Ne te couche plus sur le dos, m'amie, tu ferais encore de mauvais rêves.

( Efimitza se tourne sur le côté. Nuit dans la chambre, trémolo à l'orchestre, un temps, puis soudain, au loin, des cris et des détonations ).

Scène IV

Efimitza - Tu as entendu ?

Léonida - Tu as entendu ?

( Tous deux effrayés, se dressent en même temps. Le bruit se rapproche ).

Efimitza ( sautant du lit ) - Alors, c'était une idée fixe, Léonida ?

Léonida ( épouvanté ) - Allume la lampe... ( il saute aussi du lit, le bruit se rapproche encore)

Efimitza ( allume la lampe ) - C'était de la fantasmagorie, mon coco ?

Léonida ( tout tremblant ) - Ce n'est pas normal tout cela, m'amie ! ( Le bruit devient de plus en plus fort ).

Efimitza - C'était de l'hypocondrie, ma chère ? ( Le vacarme ne cesse d'augmenter ).

Léonida - Un grand danger nous menace, monsieur ! Qu'est-ce que ça peut bien être ?

Efimitza - Qu'est-ce que ça peut bien être ? Tu ne le vois donc pas ? C'est la révolution, on se bat dans les rues, Léonida !

Léonida ( s'énerve ) - Bon. La révolution, la révolution, je veux bien, moi. Mais ne t'ai-je pas dit que la police interdit les armes à feu en ville ? ( Le bruit ne cesse de grandir ).

Efimitza ( tremblante ) - Interdit ou non, tu n'entends donc pas ?

Léonida ( même jeu ) - J'entends. Mais ce n'est pas, ce ne peut pas être la révolution... Tant que les nôtres sont au pouvoir, qui pourrait s'amuser à faire la révolution ?

Efimiza - Eh ! C'est bien ce que je te demande. ( Grand bruit dehors ). Tu entends ? Léonida - Où est mon journal ? ( nerveux ). Parce que si révolution il y a, ça doit y être aux dernières nouvelles. Où est-il donc ce journal ? ( Il va à la table, prend le journal, jette un coup d'oeil en troisième page et jette un cri ). Ah !

- Eh bien ?

Léonida ( éperdu ) - Ce n'est pas la révolution, monsieur, c'est la réaction. Tiens, écoute ( il lit d'une voix tremblante )

" La réaction montre à nouveau les dents. Tel un fantôme dans la nuit, elle se tient à l'affût et guette en aiguisant ses griffes le moment propice pour déchaîner ses passions ... O Nation, sois en éveil ! " ( désolé ) Et nous qui dormions, mon vieux !

Efimiza ( même jeu ) - A qui la faute, mon coco, si tu n'as pas lu le journal hier au soir !...

( bruit effroyable ).

Léonida ( atterré ) - Et moi, tous les réactionnaires le savent bien que je suis républicain, que je suis pour la nation.

Efimitza ( toute tremblante, se met à pleurer ) - Que faire, mon coco ?

Léonida ( se dominant pour lui donner du courage ) - Du calme, m'amie, du calme... ( salves et cris très proches ).

Efimitza - Allons, vite, donne-moi un coup de main !

( Ils arrachent les draps des lits, les étendent au milieu de la pièce, vident l'armoire, la commode et font deux gros baluchons, puis ils barricadent la porte avec les lits et les autres meubles)

Léonida ( tout en travaillant ) - Nous allons à la gare, en passant par le parc de Cismigiu, et à l'aube nous prenons le train pour Ploesti... Une fois là je suis tranquille, Je suis chez moi. Tous des républicains, les braves ! ( Le bruit est à présent tout proche ).

Efimitza ( épouvantée s'arrête ) - Mon coco !... mon coco ! Tu entends ? Les rebelles... Ils arrivent...

Léonida ( même jeu ) - J'entends... ( Ils tremblent de plus belle ) et comme ils me voient d'un mauvais oeil, ils viennent tout droit ici pour démolir la maison.

Efimitza ( Les jambes flageolantes et suffoquant ) - Ah ! ma chère, tais-toi, je vais me trouver mal.

Léonida - Allons, vite, vite ! ( Le bruit est encore plus proche. Léonida tombe à genoux )

Efimitza - Ma chère, je me meurs ! Les voilà dans notre rue...

Léonida - Éteins la lampe !

( Efimitza souffle aussitôt la lampe. Le bruit est maintenant sous les fenêtres. Tous deux sont comme foudroyés. Une pause, du bruit, puis soudain des coups dans la porte ).

Efimitza ( elle chuchote ) - Ils sont à la porte.

Léonida ( même jeu ) - Je suis perdu !... Ne bouge pas ( Les coups se répètent, plus violents. Le bruit semble s'être éloigné ). Cachons-nous dans l'armoire.

Efimitza - Laissons là tout cet attirail et sautons par la fenêtre.

Léonida - Et s'ils sont déjà dans la cour ? ( Les coups à la porte reprennent de plus belle. Le bruit se perd peu à peu ).

Une voix de femme ( du dehors ) - Ça alors, ils se moquent du monde !

Efimitza ( se penche tout étonnée vers la porte ) - Hein ?

Léonida ( la retient ) - Chut ! Ne bouge pas ! ( Violents coups de poing dans la porte. Le bruit s'éloigne de plus en plus ).

La voix ( du dehors ) - Hé ! Grands Dieux ! ( criant ). Madame !

Efimitza ( ébahie ) - C'est la bonne, Léonida, c'est Safta...

( On entend presque plus les cris et les coups de feu, qu'éloignés ).

Léonida - Chut ! On dirait que les rebelles se sont éloignés.

( Coups exaspérés à la porte ).

La voix ( du dehors ) - Ouvrez, Madame, que j'allume le feu ! ( Léonida et Efimitza écoutent, étonnés, ne savent plus que croire ). Bonté du Ciel ! Ce n'est pas normal tout ça : Il a dû leur arriver quelque chose.

Efimitza - C'est Safta... ( Elle se dirige vers la porte ).

Léonida ( la retient ) - N'ouvre pas ! Pour rien au monde !

Efimitza ( perd patience et se dégage ) - Il faut ouvrir, ma chère, sinon la sotte va se mettre à brailler et ce sera bien pis... Les rebelles n'auront qu'à revenir. ( Coups de plus en plus violents à la porte ).

Léonida ( se tient le coeur des deux mains, sur un ton de suprême résignation ) - Ouvre !

Efimitza ( va à la porte sur la pointe des pieds et demande à mi-vois ) - Qui est là ?

La voix ( du dehors ) - C'est moi, madame, Je suis venue allumer le feu.

Efimitza ( hésite un instant puis, se décide, écarte les meubles qui barrent l'entrée, ouvre la porte et, d'une voix blanche ) - Allons, entre ! ( A l'intérieur il fait sombre. Efimitza arrête Safta sur le pas de la porte ).

education-et-numerique.fr Scène V

Efimitza ( tout émue, mystérieusement ) - Que se passe-t-il dehors, Safta ?

Safta ( est entrée, porte une brassée de bois ) - Ça va, madame. Que voulez-vous qu'il y ait ? Seulement j'ai pas pu fermer l'oeil : ils ont fait la bombe toute la nuit chez l'épicier du coin. Ça vient à peine de finir. Quelques-uns sont passés par ici tout à l'heure. Ils allaient tout de travers, même que Nae Ipingesco, l'adjoint au commissaire de police, était avec eux, saoul comme une bourrique. Il poussait des hurlements et tirait des coups de pistolet... des coutumes de goujat, quoi !

Léonida ( abasourdi ) - Quelles coutumes ?

Safta - Vous savez bien, ils ont fait la bringue hier soir, pour fêter le mardi gras.

Efimitza ( rassérénée, retrouve son bagout et à Léonida ironiquement ) - C'était mardi gras, beau masque !

Léonida ( ragaillardi ) - Tu vois bien ! ( Fier du triomphe de sa théorie ) C'est exactement ce que je te disais, mon vieux. Un homme, par exemple, pour je ne sais quoi ou pour quelque chose, comme il est nerveux et par pure bizarrerie, il se met une idée en tête. Ça devient une idée fixe... alors la fantasmagorie le travaille, et de la fantasmagorie il tombe dans l'hypocondrie... ( à sa femme ) tu as bien vu ?

Efimitza ( espiègle ) - Dis-moi plutôt, il me semblait t'avoir entendu dire que la police défendait de tirer dans les rues ?

Léonida ( avec assurance ) - Certainement. Mais, tu ne vois donc pas que cette fois c'était la police en personne...

Efimitza - Ah ! mon coco, quelqu'un qui sache tout, comme toi, c'est plutôt rare ! ( elle allume la lampe ).

( Ils sont tous deux très gais. Safta demeure bouche bée en voyant le désordre de la chambre )

Ion Luca Caragiale

( 1852 - 1912 )